X月X日沈墨再也没有回来。而直到今天我才知道,那天下午到底发生了什么事。原来,他去了办公室,要拦住已经注定要离开的尹老师。也许作为学生,这么做实在有点不可理喻;但我明白,敏感脆弱的他只是希望留住曾经的那份真实。对此,没有人能够再多说什么,多做什么;只是尹老师末了还象征性地嘀咕了一句:算了吧,以后的日

5月19日现在我终于明白,尹老师原来是天生不擅此道。没了茶香的辅助,潇洒也就彻底沦为过去时了。说话的腔调,变得皱巴巴的,就像水灵的葡萄一下榨成了干,了无生趣。对此,同学中不乏同情者;可怨声还是日见其多了:老师怎么成这样了?……不过,大家还都在忍耐着,毕竟这样一来,就有了“咸鱼翻身”的希望——而这也几

12.时间,时间能够无声息地把记忆撕成碎片。也许我们当中确有不少人可以成为拼图专家,但拼凑的结果,仍不过是一种机械的组合,因为它已被抽离了当初的思想。当我们自认为理所当然地从一个时间区跳到下一个时间区,我们所失掉的,是我们天然的稚拙,而我们得到的,可能也只有在未来无所事事的某一刻猛然回首,面对一个个

3月1日日记本,没有动过好久了。从今天起,重新开始吧。重新开始,不为什么,只因为尹老师,他已经回来了。也许新学期注定了就有新惊喜。掌声,喜出望外的掌声。五十几双眼睛充满期许地盯着他,长久以来的冰川立刻被砸得粉碎。他的笑依然亲切,只不过多了几分与岁数不相称的落寞与感伤。也许这个冬天对他而言,确实有些不

5.尹诚益说,哈姆雷特的誓言确乎很雄壮,但似乎也往往只是誓言,而少真正有意义的行动。否则,他也不至于每次都被克罗迪斯牵着鼻子走。同样地,个人以为《贡札果谋杀案》也全没有改编的必要,因为这无疑是给克氏一种明示,一种叫他提防自己的明示。总之,王子欲主动而成功地复仇,当仿效要离刺杀庆忌之法,开初深藏不露,

追风,追风。这只是一道证明题,而不是一幕勇敢者的探险游戏。——题记1.风在吹,一直在吹。也许生在一个多风的城市,算不得一种幸运。可这容不得人挑挑拣拣。陌生的会慢慢熟悉起来;熟悉的终归要流于陌生。那么,既然无法拒绝,就干脆松开收紧的手,欢迎它吧。9月10日今天在天桥上看见沈墨了。不太清楚他什么时候开始

某天,梦到自己坐在一列火车上。火车驶向哪里,我并不清楚,好像也不想搞清楚。因为它的方向是永远固定的,我的经验可以毫无疑问地预判这一点。所以,现在的我只不过倚在窗边,目光始终保持与玻璃的垂直,于是,窗外的景物不断从我眼前飘过。外面在下雨,这是我好久才注意到的。我的思维似乎还一直游离在另一个地方,它也恰

离开“灌木林”,现在我确信自己没有退路了。换句话说,除了直接前往最后的城堡,我也不再有别的归宿。聂正彬说他会一直等我,但愿如此。蓝黑色的天穹下面,只剩我孤身一人。我穿过行人越发稀少的街道,抵达了终点站。大门敞开着,我向里望去,发现眼前这座仓库似乎同样废弃已久。四面的灯全部打开,疏旷的空间流淌着诡秘与

我被老金别住双手,架回了那间铁屋。一路上,我不停问他为什么要这么对我,而他总是重复着相同的几个字“刚才是谁的电话”。我觉得他在怀疑我背弃了他。回来后,我就被反锁在屋里,彻底丧失了行动自由。一连三天,他不允许我离开半步,而除了定时到外面给我弄吃的,他也没有离开这间屋子半步。我开始有些悲哀地审视这个未老

现在我不得不相信,我的行为思想已无可挽回地背离了初衷。也许柴老板的死严格来说不是我的错,但我自出发以来第一次感到如此惶惑。熟悉的重影,就像从来没有出现过一样;断指迅速腐烂,成功的乐观在心底里来去匆匆。尽管复仇早早成为我的全部,但如今疲惫不堪的身体已经很难再对这样的占领抱有好感了。不过,相比之下,这件

慢慢地,我们来到一家餐馆。这里阴湿的空气让人不适,不过我还是将就着拣个位子,坐下了。接着老金便告诉我,这儿的柴老板,与哥哥曾有一面之缘。我向他所指的方向望去,看到一个五官平平、汗如雨下的胖子。这是个再市井不过的伙夫造型,可也相当和善,趿拉着鞋忙不迭地进进出出,看到老金,便主动打了个招呼。事实上,老金

等我再次醒来,我已不晓得自己身在何处。窗外漆黑一团,只有这间铁屋还透着昏黄的光。图纸,木条,金属零件,……但这儿不是先前的那间作坊。幸好老金还在,他就坐在对面,黑影盖住了上半张脸。他的伤口被很好地包扎起来。“放心吧,除了你哥和我,这里没有第三个人知道。狡兔三窟,凡事都要留条后路。”看来还是老金把着我

在屋子外面来回踱步,半天,老金才拎出一个包裹,把铁门永远锁上了。破釜沉舟,我们不谋而合地相互笑笑。但老金紧跟着抛出一个提议,却让我觉得很有些不可理喻。他想先去一趟我家,看一看现场。我立即跟他解释,这次出门,我已经抱定了不回头的心态,所以希望你能设身处地为我考虑考虑,不要逼我破誓。但老金只是疑惑地盯着

路上,只走了一小会,就忍不住把枪再摸出来,像骨灰盒一样捧在手里。当然,亲者的遗骸只能让人缅怀,而手枪却可以帮人复仇。只不过遗憾的是,我还不晓得自己的猎物究竟在哪。枪膛里只有六发子弹,没有备用弹夹,我必须精打细算。在我无法保证我的敌人少于或等于六个的情况下,我不能轻易出手。这是我仅有的道具——“仅有的

该来的一定会来,只不过往往到事后才会觉得,一切原来是这样理所当然。那天夜里,我回到家,发现家里的白房子变成了红房子。红房子,用的是某种刺鼻的天然涂料。是的,那是哥哥,哥哥已经被拿来作了涂料。尽管,他的尸身,我没有看见;门窗,也没有毁坏;但墙壁、地板连绵不断的血痕,令我无法可想。我拾起画面正中一节新鲜

友谊长存!Gimgoon晒与Crisp、Tian合照:和兄弟们一起吃饭

友谊长存!Gimgoon晒与Crisp、Tian合照:和兄弟们一起吃饭

TGA年度游戏最新赔率榜:宇宙机器人第一 黑神话追赶至第二

TGA年度游戏最新赔率榜:宇宙机器人第一 黑神话追赶至第二

WBG更新视频告别Daeny:感谢Daeny教练过去563天的陪伴与付出

WBG更新视频告别Daeny:感谢Daeny教练过去563天的陪伴与付出

伟大,无需多言!JackeyLove即将搭档第三位冠军辅助Crisp

伟大,无需多言!JackeyLove即将搭档第三位冠军辅助Crisp

TES发布Crisp抵达基地视频:以后林坚你就是我心目中的第一中单

TES发布Crisp抵达基地视频:以后林坚你就是我心目中的第一中单

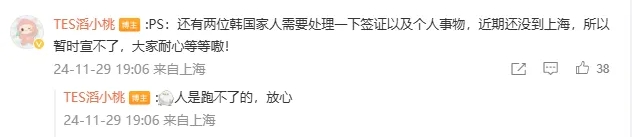

TES官方:两位韩国家人需要处理一下签证和个人事务,暂时宣不了

TES官方:两位韩国家人需要处理一下签证和个人事务,暂时宣不了

TES官方:前WBG辅助Crisp加盟

TES官方:前WBG辅助Crisp加盟

WBG官宣:主教练Daeny合约期满 即日起卸任主教练一职 正式离队

WBG官宣:主教练Daeny合约期满 即日起卸任主教练一职 正式离队

老牌制作人谈马斯克的AI游戏工作室 现在的游戏成本高效率低

老牌制作人谈马斯克的AI游戏工作室 现在的游戏成本高效率低