站在一棵树下等你其实也是等待一种心情思念的天空下飘飞着散落不息的秋叶只剩下一枚还斜斜地悬于树枝好像我就要夺眶而出的泪滴我看见一个少年走近又走远在这浓浓的夜色里你还会不会来呢树都会站在那里而我的脸上也许还残留着早已风干了的泪痕

早已习惯挖洞、垒土和搬动沙粒爬行,是我生活的日常方式但我看见落叶也会在风里飘你的蓝色的百褶裙是我今生永远的梦乡无意于打搅更不愿惹恼我只想在你的身旁作轻轻的停靠而你惊恐的眼神和尖叫终于让我意识到自己是一只黑蚂蚁,且被上帝的手烤焦可是在你慌乱的跺脚间我要是是一只蝴蝶呢

不想你的唯一方式是沉睡而我却清醒在梦里想是怎样的一场大雨洗去我所有的气息还是你根本就不在意是不是去年的夏日如薄纸已成了曾经包裹爱情的废屑你的唇又在吻着谁的你的手臂又枕着谁的美丽而我时间的缝隙长满了荒草一只鸟绕树而飞空啼了一个夏季早已忘却的你再也不会了吧在夏日的午后为我转身

纯洁的人生从错误开始吧。——题记梦的深处是梦。情呢?是痛吗?因错而生的痛?雨下得很大。透过漫天的飞雨,我看见罗伯特站在那里,久久不愿挪动自己的脚步,双眼满是无奈与怜惜、痛楚与忧郁。我相信在他的脸上流淌的,除了雨水,还有他的热泪。在那短短而又悠长的四天里,他对弗朗西斯卡说过:“人的一辈子,真爱只有一次

即便把我关在果壳里,仍然自以为是无限空间之王!——莎士比亚有些人,有些事,经历了岁月的风雨,却愈显其鲜亮和绚丽,即使时间呼啸一千年,也依然让所有的灵魂颤栗。比如伊莉莎白·巴莱特,也就是勃朗宁夫人。这个在花样年华里不慎从马上跌下摔断了脊椎,造成下肢瘫痪的英国女诗人,在轮椅上整整坐了24年之后,居然能够

记得曾在一首诗中写道:“仅仅看上你一眼,便从此背下生命的宿债。”儿女的出世,就是天下父母生命宿债的开始。父亲,当我的第一声啼哭还未划破灰色的夜空,便注定了您的黑夜比白天还要多。在岁月的平台上,出于无知和自私,我任性地点击着母亲的羸弱,还有您的忧伤与疲惫。小时候的我动不动就感冒生病了,您们便时时心如刀

现在,我是你的不必再是一只奔跑的小鹿在惊恐中躲闪猎人的枪与狗不必是冰怕遭遇温度是火怕风的吹灭只要愿意我就可以成为裸体的舞者尽情而自由地舞出月亮和星星于是你便飞身若奔在我的原野的星空下用一声声的长啸摇落一地的花英而我,更愿意与你作长久地长久地拥抱像青蛾赴火幸福地死或痛苦地生

来世的年少该像窗前的火红的石榴花开在今生五月的土壤它让我翘首遥望那时我们一定都还很小很小你总是喜欢把鼻涕横擦喜欢跑到荒野的山坡上捉迷藏而我小小的羊角辫此时却在我的眼前摇摇荡荡还有我的红色的氢气球没有升上天空就被你捏得一声爆响你便憨着嘴笑像一朵灿烂的石榴花你老是欺负人就像现在你老是让我为你流泪我望见你

隔着山水想你想你酒兴时脸颊的绯红想你在我枕边的酣睡还想你呵那一天向我微笑的迷醉拥我入怀吧让我触摸你胸膛的体温这是一种怀孕的默想好像一串串的肥皂泡从心底泛起泛起绕过我的身体直抵灵魂一串串的一串串的肥皂泡如同一片阴霾遮蔽了我的朗日和白云没有星月的光辉我不能看清那些飞起的肥皂泡哪个有你的欢声哪个是你的笑语

谁会想到,万物复苏的春天,也潜伏着杀机?这个春天,它带走了我的大师兄你,在我们都猝不及防的时候。听孙大姐说,那天早晨,你还仰着脖子向她微笑呢,安静,纯净,像一个孩子。只短短的时间内,不想你一下就去了,向着这个世界的另一头走去。得到严壁垒的电话已是中午,待到电话打完,泪水已经夺眶而出。去殡仪馆的路上,

一丝一匝纵与横的交错我把我的眷念与忧伤编织光华,在消失缠绕不停的是你微笑如水的模样不要说我傻不要问为什么不去赴火去上演亮烈的悲壮或者在你身旁在其叶若沃的桑榆间徜徉我只想于静静的一隅呵吐丝吐丝然后把眼睛轻轻闭上想象杜鹃的殷红点染你眉心的朱砂是你的美人痣还是鲛人的泪花想象你在窗前看秋蝉把一盏盏夜晚的风灯

手上有几十个比特币能干嘛?如何出售

手上有几十个比特币能干嘛?如何出售

足球报:亚泰眼下去克服困难,主场草皮返青需要等到5月中旬

足球报:亚泰眼下去克服困难,主场草皮返青需要等到5月中旬

媒体人:这比赛再次坚定了再忙也得抽时间看IG 也许会烂 但不缺效果

媒体人:这比赛再次坚定了再忙也得抽时间看IG 也许会烂 但不缺效果

2025年哪些虚拟币值得买?十大潜力币排名榜单盘点

2025年哪些虚拟币值得买?十大潜力币排名榜单盘点

阿代米社媒:兄弟们昨晚的胜利很漂亮,我也迫不及待想要回归

阿代米社媒:兄弟们昨晚的胜利很漂亮,我也迫不及待想要回归

不一样的看法!Ning锐评JDG被iG翻盘:Peyz泽丽的问题 E错方向了

不一样的看法!Ning锐评JDG被iG翻盘:Peyz泽丽的问题 E错方向了

狗狗币2025会涨到多少?狗狗币最贵的时候多少钱?

狗狗币2025会涨到多少?狗狗币最贵的时候多少钱?

齐米卡斯:有望主场夺冠是额外动力,希望与安菲尔德球迷一起庆祝

齐米卡斯:有望主场夺冠是额外动力,希望与安菲尔德球迷一起庆祝

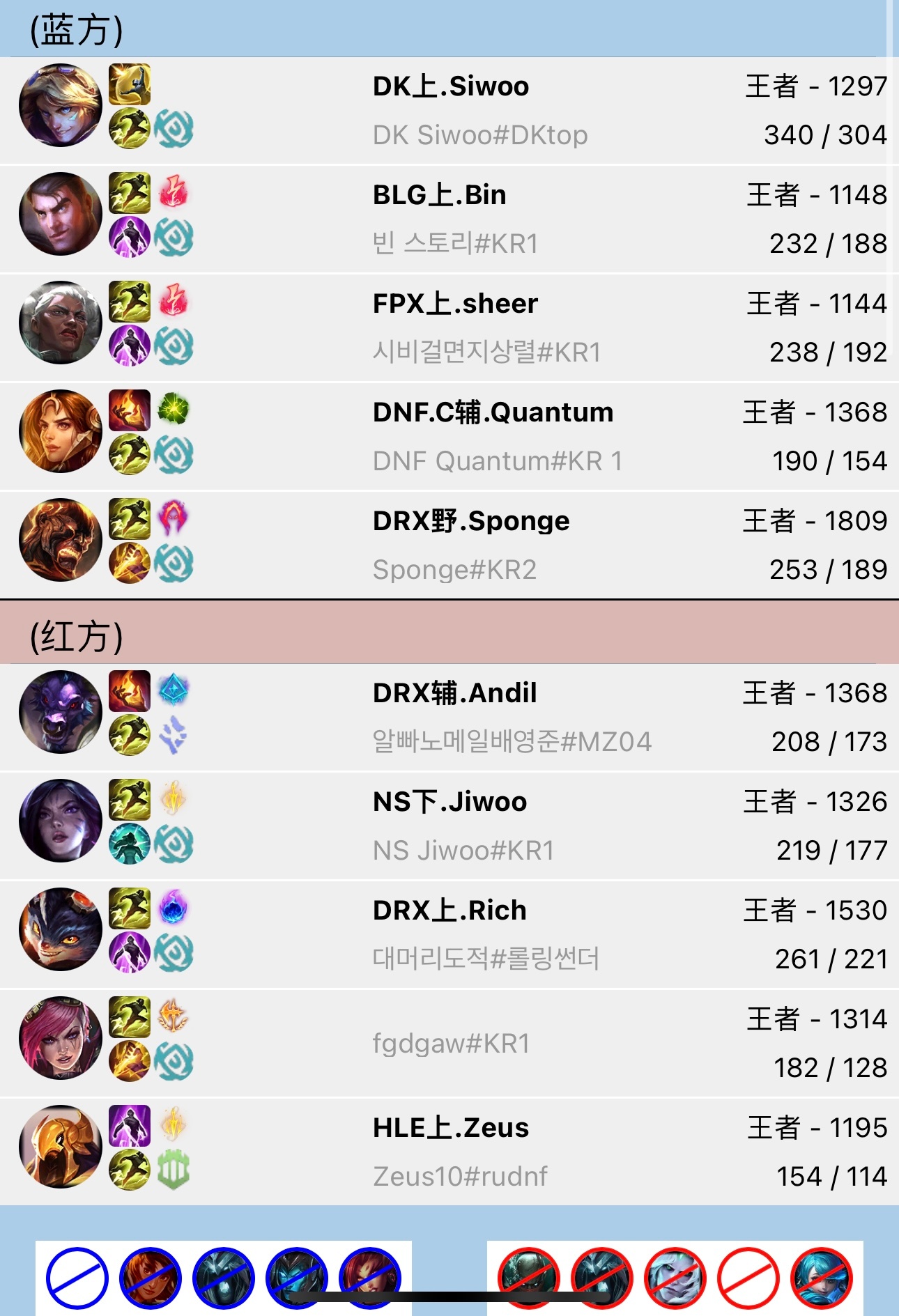

一场Rank五个上单!Bin、sheer、Siwoo同边撞车Zeus、Rich

一场Rank五个上单!Bin、sheer、Siwoo同边撞车Zeus、Rich