安放在掌心的沉默,每当遇见月光,便慢慢融化成冰冷,悄悄然淌进一个不安分的灵魂,一层层地封锁。习惯藏匿于抽屉的思绪,已然长成一叠纷乱,不可理喻的日夜写着。而岁月是一方沉稳厚重的镇纸,积压着无数种思绪即将飞散的理由。但凡一点点夜的灵动,却能够使他跃然纸上。在每一处灵魂盛开的地方,都会有一道来自心里的虔诚的光,折射在你所爱的一切。年少时,曾渴望那双握得住笔杆,拿得动镇纸的手也能够留住这一道光。那时不懂光

倘若没有低落到瓦片上的雨点声声入耳,现在大抵于粗糙的故纸堆里交叠着无聊,简单的无聊,没有任何意义。任何字句的开头,总有或一或二的意象浅入昏暗,流经这个夜断断续续的雨声。跟往常一样,我的手指依然是在雨声中敲打着键盘。这已然成为了一种喜欢,或者说成习惯。但不管喜欢,无论习惯,该开始重现,该开始渐远,该开始追寻,该开始遗忘的所有,都会在平静中全然归于夜。对于我来说,理想的写作是在一缕风,一片雨声,一支笔

铺张一段琐碎,长满青苔倘若我是一棵草在阳光里看着你笑在风雨中听你读诗我不会去敲扣一道关闭而明亮的墙倘若我是一棵草在地球居住想你走过的地方踏成可以让我活着的泥土倘若我是一棵草在短短的章节里也只是想看青苔漫上

生命的上游,流淌的是一段青涩的旧时光。在那里,我们曾让掌心朝上,向着阳光。阴历三月,还是个雨水多于阳光的季节。在颜中一条不算宽阔的停车道上,一棵树不偏不倚地落在那儿,长在那儿,安详地在那儿悄悄扎了根。颜中的历史不长,树的根骨自然也是年轻的。那时候,我坚信我的眼睛和笔尖跟他一样年轻。于是,我从颜中开始有历史的时候就寻觅过他,一直,六年。马年,在那儿的最后一个三月里,我离他很近很近,只隔着几扇玻璃。不

开始渐远,一页一页的纹理于是,疏散、折叠恐,不见的落在言里昏暗的底融化、形成差距或,你煽情的描出书影,成千古以外的回音再不渐远,驻页的折痕流出轻轻柔的墨迹远,你的从前或,它可渐长长再不过你的倒影

开始有一支笔的时候,雨水早已打湿了时光。笔尖蘸满了岁月的星星点点,在白色的纸上交纵来回,不用任何粉墨,即便此刻岁月无颜。笔尖开始蘸上雨水的时候,已然不记得生活是感动还是探索。决心提起,却无从下笔,雨破得一夜寂寞深深。她的父母是农民,她没有读过什么书,自然也是个农民。农民什么也不懂,却也知道生活需要探索。当我还在吃着从西马路来的胡荣泉春卷,一辆老凤凰单车和两个略显沧桑的人就是我那时候的回忆。回忆,可

老衲顶不住咧!余霜和Rita合拍短视频:法海 你不懂青蛇的爱吗?

老衲顶不住咧!余霜和Rita合拍短视频:法海 你不懂青蛇的爱吗?

蔚来旗下新品牌萤火虫首款车型亮相,预售14.88万元起

蔚来旗下新品牌萤火虫首款车型亮相,预售14.88万元起

网友分享Yagao近照:去环球影城玩咯!

网友分享Yagao近照:去环球影城玩咯!

预售14.88万元起 firefly萤火虫正式发布并开启预售

预售14.88万元起 firefly萤火虫正式发布并开启预售

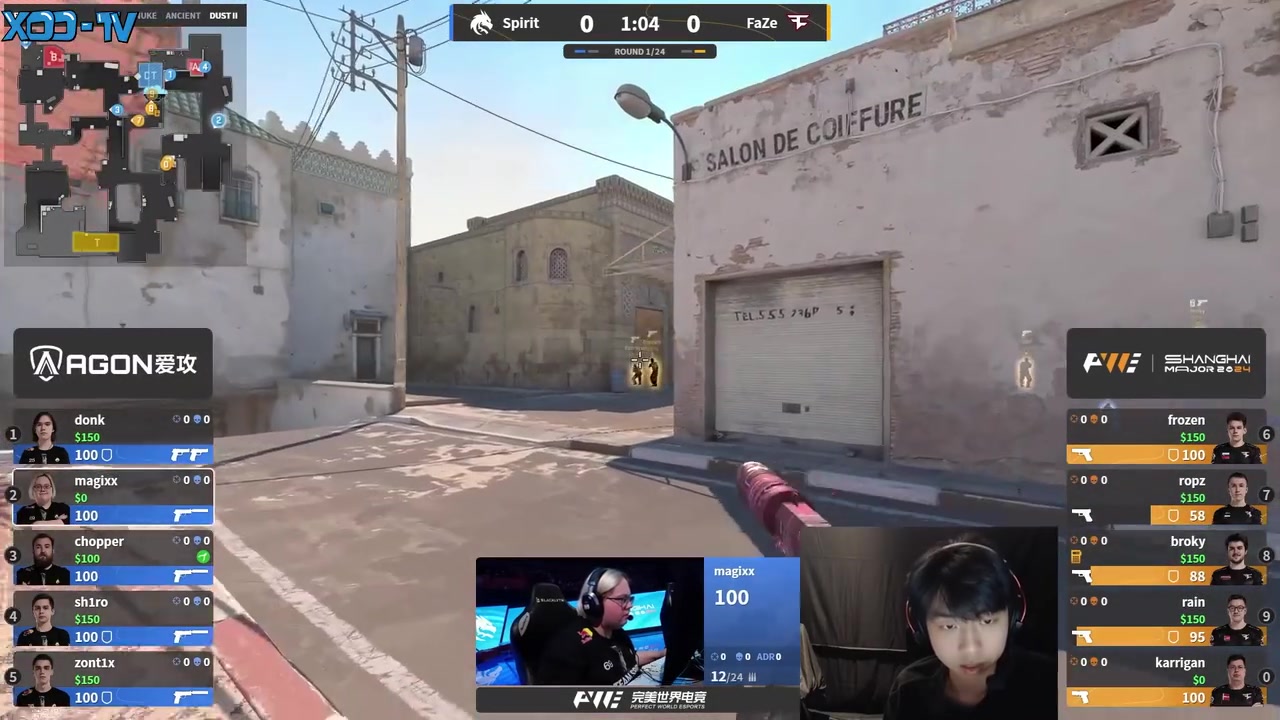

老一辈吃鸡人的热爱~XDD看Donk夺冠:我也想这么爽!

老一辈吃鸡人的热爱~XDD看Donk夺冠:我也想这么爽!

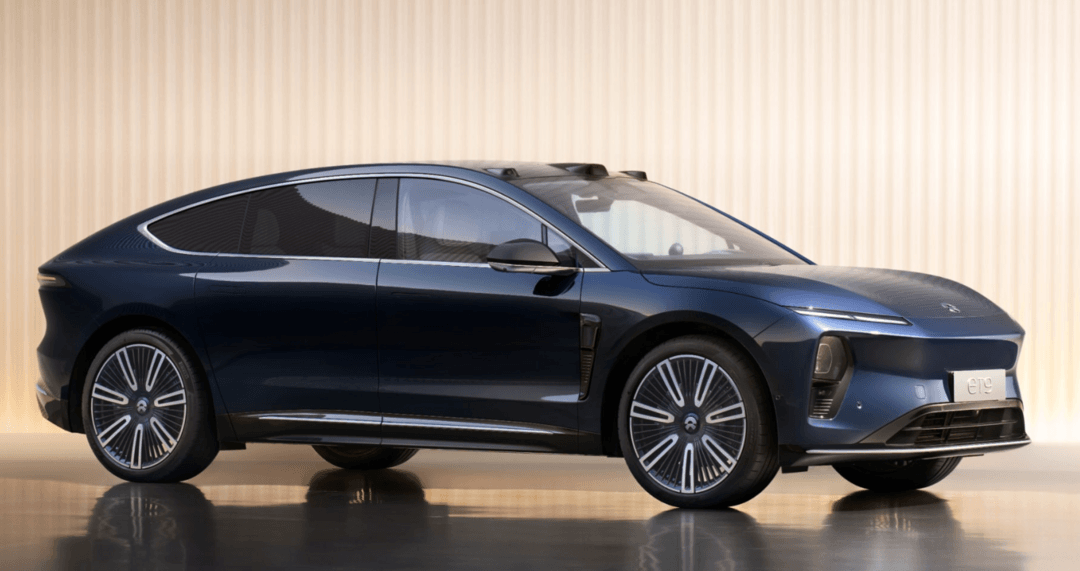

蔚来ET9正式上市,首发限量版999台,81.8万

蔚来ET9正式上市,首发限量版999台,81.8万

现象级游戏!《黑神话悟空》周边入选淘宝年度十大商品

现象级游戏!《黑神话悟空》周边入选淘宝年度十大商品

老外称赞《黑神话:悟空》登新闻联播:属于中国游戏的时代已经到来

老外称赞《黑神话:悟空》登新闻联播:属于中国游戏的时代已经到来

售78.80万起 蔚来ET9正式上市 新能源时代的中国旗舰轿车来了

售78.80万起 蔚来ET9正式上市 新能源时代的中国旗舰轿车来了