被咬掉了一口的苹果你还会吃吗?相信很多人的答案都会选择“NO”!是呀,再怎么好的东西谁也不愿意拾人牙慧,原因有三:?这东西真的值得你屁颠屁颠地去跟风捡剩儿吗??咬过这个东西的人是否有口臭,或者曾经在上面留下了口水之类的DNA残留物,你有这个必要去冒那个险吗??即便是在春秋战国时期,对于爱吃“余桃”的弥子瑕和卫灵公来说,也会有此一时彼一时之说,何况我们呢?道理虽然是这样,但愿意啃烂苹果的还是大有人在

今年暖冬。据说,去年11月15日的气温就已经达到了零度,今年硬是撑到了12月7日,大雪这一天,一场大雪果然如约而至,随之气温也降到了零下五六度。大雪节气过后,这雪便隔三差五地光顾一下小城,要么在清晨,要么在午夜,雪总是悄悄地来,留下一片苍茫,等着人们来补白。面对这雪,还有些来不及欢喜,猝不及防的冷倒是实实在在地让人领教了。尽管穿得很厚,但出门时感觉还是缩手缩脚的,这时候最想念老家的那盘火炕。老家的

是日,面对眼前的这张纸,竟然有些迟疑。试着写了两张,感觉颇不满意,字写得很拘谨,全然没了平日里瞎写乱画时的洒脱随意和舒展自如。只好打开喜马拉雅FM,将巫娜的一曲《花开见佛》唤了出来,箫声琴音似汩汩清泉从耳畔潺潺流过,浮躁的心这才慢慢地静了下来。光阴荏苒,流年暗换。从蒙童开笔算起,一笔一划、认认真真地写字,几乎成了我生活的一部分。爱上写字,初始是因为两地书。在那个写信、等信的年代,“见字如面”这个词

我们一直都相信,有四哥在,远方就有家;有了家,漂泊在异乡的兄弟姐妹们就有了灵魂安放的地方。四哥是家里的老小。从小他就很顽皮,上树掏鸟、下河摸鱼,踢马掌钉、摔泥泡泡,人整天不着家。家里人只能在饭桌上和睡觉时才能看到他。四哥手底下有我、妹妹,邻居老张家的闺女,就是后来成为四嫂的那个女子,还有一条名叫大黑的狗,一共五六个个小喽罗。每天他领着我们一起玩,春天挖野菜、夏天采蘑菇、秋天打榛子、冬天去后河套滑冰

峰山之美,美在自然。春天,玉兰、樱花、杏花、梨花、桃花渐次绽放,那漫山遍野的花朵,像一个个怒放的生命,燃烧着火热的激情。每到这个时候,我都要去峰山看花,并喜欢用镜头定格那些花朵尽情绽放的样子。佛曰:世间万物,总有一物敛人心智。今见山花烂漫,我以为然。烂漫的樱花,柔如绸、薄如翼、轻如纱,灿灿若云霞,层层相叠、朵朵相系,一团团一簇簇你拥我挤、相亲相爱地簇拥在枝头,争奇斗艳,姹紫嫣红,把春天点缀得分外靓

每天晚上,在街心公园,都能看到她扭动着肥胖的身躯,很卖力地跳着广场舞,遇到节奏稍快的地方,她明显地有些跟不上,但她还是跳得很嗨,丝毫不吝惜汗水,也全不在意别人的眼光。因为六十多岁的她喜欢穿红挂绿,脸上还涂了厚厚的一层胭脂,嘴唇也是红红的,因此人送绰号“花枝俏”。“‘花枝俏’为了跳广场舞,特意在城里找了个老头儿!”来跳广场舞的大妈们本来就是无风不起浪,有风浪三尺的主儿,但凡来个新鲜人,她们便争先恐后

打小,小九妹就爱美。十五六岁时,她经常掐一截嫩柳,做一支柳笛,一边叼在嘴上压迫着它们吱吱地叫着,一边追逐着山坡上的野花;还喜欢用稚气的笔将早春的一抹新绿,夏日黄昏里的刺玫瑰赋予生命,点化成一只只呼之欲出的小鹿来迷人眼目。参加工作后,虽有过因打盘打发髻而被请进校长室的经历,但小九妹敢将“十指夸针巧”,也敢将双眉斗画长!出阁后,她也没有把自己湮没在柴米油盐的坛坛罐罐中,而是在匹夫匹妇的琐屑中留了一块绿

九妹,是我的双胞胎妹妹,在家行九,又因为她当过老师,所以我喜欢这么叫她。我和小九妹相差不到半个时辰,几乎是脚跟着脚地来到这个世界上的。也许是在娘胎里俩人就偷偷地商量好了的,今生不光要做姐妹,还要做朋友。小时候尽管我俩总是在吵吵闹闹中上演着分分合合的喜剧,但谁也离不开谁,一旦有一个找不到另一个就会急得直哭,甚至吃不下饭睡不着觉,总觉得像是把自己给弄丢了似的。小九妹小时候很强势,总打我,这一点哥哥姐姐

四哥四嫂辛苦劳作一年的心血和汗水就这样付之东流了!事后,四哥想起来就哭,他不光心疼那些浸透了他汗水和希望的豆子和稻子,他还碎碎念念于老母亲贪黑起早地为他做饭,还有和他一起并肩作战的四嫂。四哥说,有一天,吃晚饭时,他无意中说起,他装车时落下了不少豆枝在地里,也来不及捡。这话被母亲听了就记在心上。第二天一大早,母亲早早地收拾完家务,给四哥几岁的儿子穿上件大棉袄,说啥也要坐上他的四轮车去地里捡庄稼。四哥

我们一直都相信,有四哥在,远方就有了家,有了家,漂泊在异乡的兄弟姐妹们就有了灵魂安放的地方。四哥是家里的老小,从小就很顽皮,上树掏鸟、下河摸鱼,踢马掌钉、摔泥泡泡,整天不着家。家里人只能在饭桌上和睡觉时才能看到他。四哥手底下有我、妹妹,邻居老张家的女儿,就是后来成为四嫂的那个闺女,还有一条名叫大黑的狗,几个小喽罗。每天,他带领着我们一起玩,春天挖野菜、夏天采蘑菇、秋天打榛子、冬天去后河套滑冰。心灵

为了留住陈某人,每当她娘家人来“兴师问罪”时,母亲便一个劲地说好话、赔不是,但母亲和三哥的善良和软弱并没有换来理解与和平,他们更加变本加厉地羞辱和折磨三哥。陈某人的气焰越来越来嚣张,那年春天,她扔下两个女儿,一个十来岁,一个才三岁,说是去外面打工挣钱,其实是和别人私奔了。这下可苦了母亲和三哥,他们在承受繁重的农活的同时,还要照看两个孩子,大一点的还好说,小不点的整天哭咧咧地找妈妈,还今天发烧明天拉

2012年,那年的冬天,东北那嘎达格外地冷,一场又一场的大雪接二连三地下,两趟干这个山旮旯里的小屯子算是掉进了雪窝子里啦。呼啸着的西北风刮起了了大烟泡,大片大片、鹅毛般的雪漫天飞舞,天地间一片苍茫,仿佛混沌初开。新下的雪还有先前的积雪,被西北风席卷着裹挟着呼号着,像推土机走过一般,在屯子外围的风口处堆起了两三米高的雪岭子,将进屯子的路封得死死的。大雪封门,闭塞落后的两趟街仿佛被世间遗忘了一样,孤伶

乡村的学校生活单调而乏味,学习压力并不大,只是那时候,我们每家都有责任田,小孩子的星期天、节假日都是在农田里拔草,施肥,与成长的庄稼一起度过。还好,我们的家长们都很开明,在农忙时节没有提出让我们请假或者辍学的要求,虽然他们对我们的学习从来不管不问的。我们也很自觉,每天尽管要往返走二十几里的山路,累得脚脖子都肿了,但一回到家放下书包就帮大人喂猪、喂鸡,干些力所能及的活儿。天黑透了才回家,吃完饭后累得

离开家乡已经有十几年了,除了那里的亲人之外似乎没有更多的记忆。昨天看了远山一墨写的《土坯桌椅好时光》一文,思绪便被拉扯得很长很长,几乎夜不成寐,忍不住也叨咕一下我的少年求学时光。太平桥,是我上初中的地方。那时候,我、妹妹、一个姓王的女孩子、刘氏姐妹后来又加上一对姓宋的姐妹,七个十一二岁的小伙伴成了一所初中的同学。可能由于小时候营养不良吧,我们发育得都比较晚,只有宋家姐姐长得高高壮壮的,我们就管她叫

后来,经多方求医问药二哥的病好了,母亲紧绷着的心这才放松了些。当我们说母亲有点偏心时,母亲却说,十个指头咬那个不痛啊,闺女儿子都是我身上掉下来的肉,哪个有个闪失,当娘的也过不去啊!活过了30岁,我才知道,母亲爱她的每一个孩子,只是能力和精力有限,她没有时间来一对一地对孩子们来表达她的关爱,除非哪个孩子有个危难遭灾的,她才能从一堆琐碎和平庸里挤出一点时间和精力来,充当一下扑火队员的角色。多年来,面对

二哥是我们兄弟姐妹这个班的学习委员。二哥是家里第一个跳出农门,吃上商品粮、端上铁饭碗的人,也是母亲的心头最爱。我想,母亲之所以倚重二儿子,一是因为他很争气,上个世纪八十年代初,在恢复高考的第二年,二哥在全公社第一个考上了师范学校,给孤儿寡母的我家挣得了门面,让母亲觉得自己所有的付出和坚韧得到了一些回报,让她看到了生活中还有那么一些希望的火苗在闪烁;二是因为大哥耍钱、经常忙得钻头不顾腚,很少来家,即

“当我欣喜若狂或茫然无助时,是你——我敬爱的老师,给我温暖的力量!过往的青葱岁月,留下了许多难忘的记忆,有师生之间的感人瞬间、温情片段,也有老师伏案工作的背景……值此教师节之际,我真诚地说一声:老师您辛苦啦!”在第33个教师节即将到来之际,做为曾经的学生,我在日记里写下了这段肺腑之言。我想,教师节这天,不光是我如此激动,还有那些在三尺讲坛上默默耕耘的老师们也一样高兴,因为这一天,是全社会向教师表达

三姐(下)如今,想起当年我和妹妹俩小时候的模样,就不禁莞尔一笑,好想坐上时光机器,穿越回去,抱一抱那对呆萌的小孩儿!三姐自己不喜欢念书,倒是很支持我们读书识字。那时候,二哥三哥要每天起早走上十来里的山路去太平公社上学,夏天还好说,大冬天的,三姐心疼老妈,就自告奋勇每天天不亮起来给他俩做早饭。因为家里没有计时的钟表,聪明的三姐就自己想办法,一是听鸡叫,鸡叫第二遍就起来,但揪着公鸡尾巴起床这招有时也不

三姐(上)三姐是个积极乐观的人,走路时都带着风唱着歌儿。十来岁时,她就能做出一大家子人吃的饭菜来,捞小米干饭、贴苞米面大饼子,这些一般的家庭主妇们都做不好的饭,在三姐那里根本不算个事儿,而且她做饭时还会将干的、稀的,合理搭配,哪怕是一碟小咸菜也会红绿搭配得让人一看就有食欲。三姐是家里名符其实的生活委员。三姐十三四岁时就下地干活,像个“神叉子”(东北方言,形容说话办事利索)。十七八岁时在生产队就担任

2004年,下第一场雪的时候,我在TOM网站上开了博客。开始有一搭没一搭地写着,几乎是十天半个月才更新一回,多半是自说自话,算是一种情绪的流淌与宣泄吧。转过年,我的园子里来了第一位客人:小狼,一个漂在北京的东北小伙儿,自称是个埋汰小孩儿,可是他的文字却很干净素朴。小狼的博客更新得很快,三五天便出炉一篇新作,从他的园子里我看到了另一片天。也许是受了这位小同乡的鼓励与鞭策吧,我也把注意力从BBS和聊天

戏剧性拉满!戈登14分6板5助1断1帽 冲哈登被抱住&献压哨空接绝杀

戏剧性拉满!戈登14分6板5助1断1帽 冲哈登被抱住&献压哨空接绝杀

加密货币市值是什么?价格≠价值,搞懂这点不再乱买币

加密货币市值是什么?价格≠价值,搞懂这点不再乱买币

戈登补扣绝杀!苏群:天王山好看了 我还是觉得快船有机会

戈登补扣绝杀!苏群:天王山好看了 我还是觉得快船有机会

2025年虚拟币发行量排名榜单最新版一览

2025年虚拟币发行量排名榜单最新版一览

末节10分难救主!莱昂纳德22中10拿到24分9板2助2断

末节10分难救主!莱昂纳德22中10拿到24分9板2助2断

一文了解韩国总统大选洪准杓承诺效仿特朗普力挺加密货币:将扶植区块链、虚拟资产

一文了解韩国总统大选洪准杓承诺效仿特朗普力挺加密货币:将扶植区块链、虚拟资产

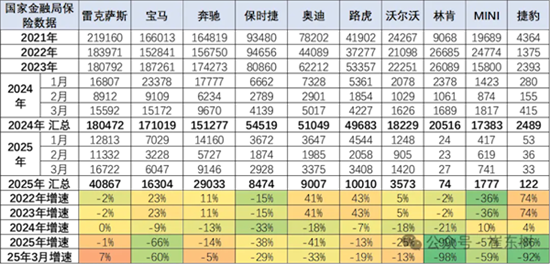

不再迷信 中国一季度进口车销量大跌39%

不再迷信 中国一季度进口车销量大跌39%

出手不多!哈登11投5中&罚球6中4砍下15分11助攻2抢断2盖帽

出手不多!哈登11投5中&罚球6中4砍下15分11助攻2抢断2盖帽

一文了解VanEck将推新基金NODE!这档ETF涵盖60档加密货币个股

一文了解VanEck将推新基金NODE!这档ETF涵盖60档加密货币个股