母亲和所有的老人一样,最后还是走了,享年八十二周岁。每当回到家中,一打开门,总觉得母亲还坐在客厅她常坐的那张藤椅上,张口想叫声:妈妈,我回来了。可一抬眼,藤椅上空空的;早上睡醒了,习惯上厕所之前先推开妈妈的房间,仿佛妈妈还坐在床上搓脚,张口想叫:妈妈,早上好呀。可床上还是空空如也,只有她盖过的那床最

2014年10月10日12点30分,一个平凡而又伟大的女性的心脏停止了跳动,享年八十二周岁.说平凡,她不过是成万上亿普通中国妇女中的一员,说她伟大,没有她就有我们这些儿孙就没有这些家庭就没有她所做的那些闪耀着鲜明个性的事情.要知道这个世界就是由这些普通的人所做的普通的事所构成的.我们的妈妈原名叫邹桂

我最早接触的医生护士,当然和大多数人一样是产科的,也跟大多数人一样,同样是不知道他们的好坏,当然挨的第一下揍,而且揍得我哇哇大哭的肯定是他们。当我第一次知道这件事时,肯定也和大多数人一样非但不恨他们还感激他们哩。当我有自我意识而接触到的第一个医生,却是自己的母亲。生病了,当母亲往我嘴里灌又苦又辣的药

民俗是无时无处不在的。越是高层,这民俗就越淡,越是往下层走,民俗的味儿就越浓,就象是一口大酸菜缸子,上面是清水,下面是浓得化不开的酸液,也许这就是所谓的积淀吧。上面的那一层,月朗星稀,清风明月,换得勤走得快,你来我往风云变幻,来者自己的味儿都没有留下几分就走了,而下面的,什么都往下沉,沉,沉,几十年

从小父母和老师都说:一寸光阴一寸金,寸金以难买寸光阴。我是这边耳朵进,那边耳朵出来了。该怎么玩还是怎么玩,不想上课了,想逃学了还是逃学。心想:寸金是买不来寸光阴,可一寸光阴又有几个人能赚回来一寸金呀?我们那个年代连黄金的影子都没有见过,对黄金完全没有概念。再说都这样珍惜时间了,那还看什么电影,还打什

上个月的二十号我在干什么呢?我在图书馆看书,晚上和儿子在家中电脑上看电影《诸神之战》,然后睡觉。二十三年前也就是一九八八年的七月二十号我又有干什么呢?不记得了,可我分明记得二十三年前的十二月十日那天的事,我更会,而且永远会记住二零一二年七月二十日这天晚上到二十一日凌晨这一个最长的晚上。杨博中你呀,短

2012年7月21日凌晨一点多一点,手机响了,睡意朦胧中被惊醒的我,爬起来抓起手机一看,是侄儿杨博中的手机号码,心想:这孩子怎么回事,这样三更半夜的。随口对着手机说:“杨博中呀?”对方传来的却不是侄儿熟悉的声音:“你是他什么人?”我诧异了,可仍毫无防范顺口地说“我是他的四叔呀。”对方冷冷地说:“对,

当今信息大爆炸,有看不完的微博,读不完的报纸,听不完的新闻,翻不完的书。怎么办?只好只读圣贤书经典书,只听中央电台只看大刊物,其他一概不看。这一下脑子清静多了,可眼界却闭塞得直如山里人一样不知今昔是何年了。最近,也就是九月二十三秋分这日同学相约去看第二届广西园林园艺博览会,简称桂林园博园,我听了还不

在我农场干活的一对夫妻自建了一栋小楼,他们要搬进新房了,早在两个月前就告诉我,邀请我去“吃酒”,乡村里把宴会统称为吃酒。我那时是欣然应邀了的。为何?一来他们是外家亲戚,二来他们夫妻是我农场干活最肯卖力的一对,只要交待的事都还能自觉地帮我做好。我对乡下人的勤奋吃苦和耐劳是摇头的,我跟乡下的人们一块干了

读鲁迅文集中《我之节烈观》一文,读罢掩卷,似乎有话欲说,想想又觉得没有什么好说的。为何?“节烈观”在鲁迅的这篇文章里是特指女人在遭遇到不幸时的一种人生态度。他在那个时候讨论这个问题有反封建的意义,有促进革命的意义,现在再论似乎完全没有了可议性了。谁都知道尊重生命爱惜生命是第一要义的,其他的跟生命相比

我的父亲比我大40岁,也就是说我一睁开眼睛所看到的父亲就是一个中年男人了。打我记事时起,父亲给我的印象就是一个精神萎顿,做事拖泥带水,整天诚惶诚恐地过着日子的小老头。我从小就没有以有这样的父亲而骄傲过,他看起来是那样的不爽,直到现在还是这种感觉。父亲今年八十七岁了,严重的老年性痴呆,生活基本上不能自

我不是二郎神,但我的狗却叫哮天。为何?因为妻子怕鬼,而我们的农场却建在遍地是坟墓的山坡上。更可怕的是我们建房子的这个山坡虽然不再有人把棺材抬来埋了,可离我们仅有百米的另一个山坡上,养老院死的那些个孤寡老人仍被抬上来往那儿埋。白天乌里乌啦地吹吹打打把棺材抬上来了,放一阵鞭炮埋了就走,妻子晚上吓得关门关

桂花落了,秋天过去了,冬天来了又走了,不经意之间,桂花树叶一闪枝叶间露出一簇簇碧绿的米粒大小的桂花籽来了。春节过后,眼见桂花籽一天比天大,三月间已经象颗小橄榄了,四月份的时候就已有小母指粗细了。一蓬一蓬的一团一团的,绿叶遮不住了,春风一吹,树叶一摇晃,直如风铃似地在树叶间摇曳。我想,再有半个月桂花籽

小姨妈比母亲小十三岁,今年六十七了,今年母亲八十大寿,小姨专程从广东赶过来为母亲祝寿。母亲在我这儿住,当然也就由我负责接待小姨了。小姨生于1945年,母亲说她生下来时外婆没有奶给她吃。那时,才是一个小姑娘的母亲,她就上下四处打听谁家最近生了孩子。外婆家是开杂货铺的,她很快就打听到了,如果那生了孩子的

在广东的姨妈要来了,母亲今年八十寿辰,做为妹妹的姨妈要过来为姐姐祝寿,这也是理所当然的。早早地姨妈买好了车票,我们这边当然也早早地做好了迎接的准备。准备什么呢?什么都用不着准备,一百多平米的三房二厅,儿子去外地读书去了,妻子在乡下主持农场工作,我陪着老母亲在家里当“坐家”,还愁没房没床给姨妈住?四周

住在城里,自己不是种田人,那米一般是从市场上买来的。每次去买米,看着那一袋一袋打开袋口堆成山尖的大米,都不知买哪一种的好:什么桂九九,什么丝苗米,又是什么香米,价格高低不等地写在插在米堆上的牌子上。我知道那些个价格都是虚的,谁要照那价格买谁一定是个冤大头。可标的价格总可以反映不同米的质量的高低吧?我

大年初三接到哥哥的电话,说姑姑这天下午三点钟去逝了,我带着妻子从桂林乡下立刻赶回桂林,四号直接坐火车到衡阳奔丧。铅云低垂,苍天泣泪,在哀乐声中我望着姑姑的遗像,姑姑慈眉善目地注视着我,她生前的音容笑貌不禁浮现在我的脑海里。烧香嗑头,燃放鞭炮,心中酸酸的,我的亲姑姑就这样仙游去了,她享年八十五周岁。我

北风呼啸,天寒地冻,正在家中跟母亲说着话,电话来了,是妻子打来的,叫去接她,她从农场回来了,带了很多的青菜。我开车到汽车站把她接了回来后,妻说,他们把岳父从医院接到农场来了。她说,刚接回来的那个晚上,岳父就把大便拉在了床上。她去处理,脱下棉毛裤,没想到里面还有一大团的大便,恶臭无比,她连连呕吐。她要

夫妻之间有公平吗?答案是肯定的,但这公平不是赤裸裸的金钱关系,而是包着一层温情脉脉的亲情的公平。在夫权社会里,女人嫁给了丈夫,就是夫家的人了。所谓嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,生是夫家的人,死是夫家的鬼。她的劳动所得,她生的儿女都是夫家的财产。当然,这嫁出去的姑娘并非与娘家就再没有任何关系了,毕竟夫家与娘家是

幸福是什么?怎样的生活才是幸福的生活?或者说怎样度过一生才算是幸福的人生?当一缕阳光透过窗帘斜照在柜子旁的墙上的时候,他醒来了,自从把闹钟停掉以后,每天睡到自然醒。生活的单调和岁月如梭的叹息消失了,要不,每天早上重复着日复一日的那首歌响起的时候,它会在心里引起一声感叹:一天过去了,重复的一天又开始了

韩国德杯各战队出战名单:DK全主力;GEN、T1、HLE均有多名主力选手参赛

韩国德杯各战队出战名单:DK全主力;GEN、T1、HLE均有多名主力选手参赛

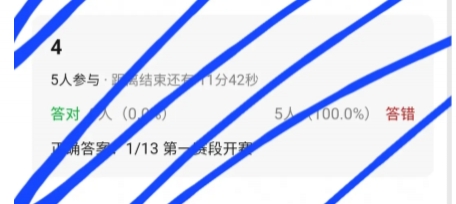

豆瓣爆料:LPL第一赛段将在1月13日开赛

豆瓣爆料:LPL第一赛段将在1月13日开赛

这也算侧面印证爆料?Rookie女友小钰微博账号关注了教练Daeny

这也算侧面印证爆料?Rookie女友小钰微博账号关注了教练Daeny

我跟Icon有仇!Puff:我老婆说他好帅,这一笔我给他记下了!

我跟Icon有仇!Puff:我老婆说他好帅,这一笔我给他记下了!

解说瞳夕晒照:瀑布和我最后一次见到我的墨镜

解说瞳夕晒照:瀑布和我最后一次见到我的墨镜

AJ邀请Letme一起欣赏大雷美女 结果惨遭超管毒手封禁!

AJ邀请Letme一起欣赏大雷美女 结果惨遭超管毒手封禁!

传奇麦杯克风淘汰赛DAY4:Langx上演光速变脸

传奇麦杯克风淘汰赛DAY4:Langx上演光速变脸

《星际公民》众筹金额再创新纪录!现已达到令人疯狂的7.5亿美元

《星际公民》众筹金额再创新纪录!现已达到令人疯狂的7.5亿美元

Crisp转发TES的官宣文案,并再次说出:搏

Crisp转发TES的官宣文案,并再次说出:搏