事实上李军利的估计只能算是对了一半。他的兄长李胜利最近因为赌博输个精光便回来向父亲要。李广子精打细算好不容易攒下的基业怎么忍心让儿子挥霍呢。“你小子有钱就在外胡吃浪花,没钱了向我要,我又不是你的银行。”“你给还是不给?”“给你?我还不如扔到河里让水冲了,或是点一把火烧了。呸!我羞先人哩!”说着就打起自已的睑。李胜利泠眼看着,无动于衷。母亲赶忙跑过来拉着胜利的胳膊,说:“我娃你要钱给你爹好好说嘛。”

机房的声音起起伏伏,如同涨潮的水。金宝把自已像一堆烂泥扔在床铺上,看着棚内的灯泡哆哆嗦嗦的亮光,心里感到十分沮丧。究竞到这里来对不对呢?这个念头一闪便消失了。问题是已经来了,那就不再是对与不对,人的一生常常有好多事自已都说不清,以致于把说不请的事情当做必然的发生。他想起学校、想起家、想的有些累。他起身垃灯,棚子里顿时暗了下来。先是屋角吱吱一阵响动,紧接着就听到老鼠上跳下窜的声音,有的肆无忌惮地跳到

最东边的这件棚子其实并不坏。篱笆墙上涂了层薄泥,没有窗子,门的上端却有格子用纸蒙着。鱼老头开门推开时,纸便一张一吸,几根木头定的门框咯吱吱地响动。“就住在这儿吧,娃。你没有被子?”“没有。”“你娃命好。今早走的那伙人留下被子你到刚好用上。”鱼老头说着拉开灯。“他们不要了?”“咋不要?是没让他们拿。那伙人才来时吹的牛皮比天还大,啥都能干。可结果却怂怂不懂,把洞子打的一团糟。如今谁都以为自己本事大。儿

鱼得水站在门前,一根接一根的抽烟。火辣辣的烟味从嗓子眼里往内窜,和胸膛内的暗火交织在一起。他咳嗽一阵,终于甩出一团浓痰划出弧线抛落在地上。没有听到自己痰砸落的声音他有些遗憾。他在为自己的洞子而急躁不安·。前几天来了几个揽活的,自称会打洞子,而他正需要人,就让他们负责打一坑道。谁料今早去看才发现那帮人把天板打的七零八落,坑道高低不平,矿渣运不出来。他一气之下分文没给就让滚蛋。回来对妻子一说,她说:“

事实上金宝确实去了西岔峪。他在两岔口下了武元的车就在不算太长的街上转了几个来回,肚子感到饿时他意外的在衣兜里掏出五十元钱,想起母亲给他扣纽扣的情景,他已明白这钱的来历。十几间简陋的铺面房全是饭馆旅社补胎充气之类,几乎每家都有一个专营被褥烟酒的专柜。房子依山而成,近于弧形。地方不大,人却出奇的多。有的十群八伙扛起用化肥袋装的被子匆匆奔走。有的一群身背背篓跟在一老板身后大声吆喝着。更多的挤在一起,脸上

西边的房间从中隔开分为南北两个小间。雪儿在南屋里,透过窗子可看到院内几只小鸟从槐树上滑落,在上跳下窜的练着飞翔。雪儿开心的唱着。金宝把自己囚禁在北屋里,除了吃饭上厕所他很少走出屋子一步,直到有一天武占学推门进来时见他仍在静静地坐着,手指间夹着香烟,面前的桌上空荡荡的,空气里很浓的烟味有点呛人,他很重的咳嗽,儿子眼珠呆滞的看着他,又慌忙想掩饰手里的烟蒂,他从儿子表情痴呆的脸上读出伤感的气息。他再次进

韩龙走进校长办公室时就拿定主意。积极认错,必要时还得紧紧抓住“高干子弟”这个护身符。“韩龙同学,你令人太失望了。竟干出这样荒唐的事情。上次你伙同人打了马卫东,我没处分你。这回要是李丹平的母亲不肯罢休,你坐牢都是有余。”“我错了。”“错了?这不是一个错了就能了事。我记得你曾对我说你父亲是*省长吗,你是不是因为自己是高干子弟就可以为所欲为?"“不是。我和李丹萍好了六年了。我们也有自由,也有相

一九八九年金宝已是高三,正面临紧张的复习参加高考。空气突然变的浮躁不安。小小的县城莫名其妙的出现传单。初时如同昙花一现,接着却像飞扬的柳絮,飘飘洒洒,铺天盖地而至,使你不由得不睬,不由得不看了。街道上出现了一些新鲜的面孔,他们头上扎着绸带,上面倒写个官子,打个叉。他们手持喇叭,向群众演讲宣传,末了撒下一片传单。游行的学生打着横幅,上书“声援北京”“欢迎南下学生宣讲团”“民主、自由”的字样,含着并不

金宝送同学走出巷子时,李胜利正骑在摩托上和一女人交谈。“嗨,胜利哥。”李胜利摘下眼镜。“丹萍!回来了也不到家?”“在同学家玩。”李胜利一笑。见丹萍正准备回城,便拍拍后座说我送你们。白梅腰身恰恰一坐,搂住丹萍,两条长腿跟着一抖,衣服也像鼓起的帆,飞了出去。车旁的女人一个趔趄,失身的立在那里。“哥,刚才那女的是谁呀?”丹萍问。“朋友。”“你的朋友就是多。”话语连同白梅转身挥出的廋手一起远去。金宝见那位

星期天早饭后,雪儿在槐树下置一木盆洗金宝换下的衣服。金宝提来水,蹲在一边说着学校里的事,雪儿笑笑的听着,衣服在搓衣板上极有节奏的滚动,雪儿的身体跟着一前一后的起伏,金宝说着说着眼光就有些发瓷。雪儿扬手甩了他一脸水珠。“去。看书去。谁稀罕听你说。”看着金宝抹着脸上的水渍离开,她开心的笑了。走到灶房,母亲正给他准备一星期的干粮。在学校上灶,常吃的是稀饭、面条,不带些干粮垫底不行。他坐下来往锅灶里搭火,

高一三班的班主任杨老师刚从大学毕业。个子不算太高,背有点驼,穿件黄上衣,从敞开的衣领不难看出白衬衣领上的油腻,一绺头发象鸡尾的羽毛走起路来一抖一抖的,浓黑粗壮的眉毛下,眼镜显得格外醒目。他教语文的方式很特别,常常是自己先朗读一遍。他的声音浑厚而富有激情,能在瞬间里抓住你的身心,然后他带着你徜徉在文字、结构与思想的园地。由于学生英语程度参差不齐,有的从初中开始学,有的甚至在高中之前从未接触过。金宝的

院子的槐树下成了金宝读书的好去处。叶子稠稠的为他罩一片凉荫,鸟儿唧唧喳喳相互嬉闹,间或撞落一片树叶飘缈而下,他读累了便捡起落叶夹在书页里作为标记。有时一整天坐在那里,白花花的书页在眼前流成一条河。“金宝,看的是啥书呢?”雪儿感到孤单。他一扬封面,又埋头看书。雪儿怏怏而去。占学差不多快忘了这宝贝儿子。往日他跳上天跌下地时总是惦记他,一是不见就要问。这会儿只要想起便知道他在槐树下看书。五间上房东西各有

办理结婚手续就必须回老家一趟。云霞原来准备一人回去,占学却执意不肯。“你是嫌我年纪大,怕人说闲话吗?丑媳妇还得见公婆。”云霞便不好再说。金宝和雪儿干脆一并带上,门户托给志平,晚上不妨和小兰一同过来,反正她家里有父母照管,相距也不是多远。第二天,四人起个大早,乘车至商州一个小站时已是下午三点。汽车抛出他们几个后又嘴巴一合,摇摇晃晃地走着咳着,象吸烟的人有一口痰卡在喉咙,一咳嗽全身便一起哆嗦震颤起来。

来派出所说情的人在于指导那里得不到满意的答复就一齐求寇所长,老寇推诿了几次才抱着试试看的态度去找于指导。于指导也乐得做个顺水人情来缓解两人因工作起的摩擦,更何况这些抓来的大多是住在附近,整日抬头不见低头见。最终不过罚些款了事。武元情节轻微,不予追究。那些捡矿的妇女哭哭啼啼诉说着家里的艰难,说无论如何就是没钱。再关几天吧,所里还得管饭。送去劳教吧,其他人都放了,单她们几个也清理不通,最后干脆狠骂几句

下午三点多,武占学来到派出所。走进这黑漆大门他有点心虚。碰巧志平从会议室出来,一眼看见他不知所措的立在院中,忙过来招呼。“元元咋样?”他有点迫不及待。“到屋里说。”于是两人走进办公室,志平接着说;“这件事也很难说,按照惯例不过是罚些款,但今次人是于指导抓的,寇所长就干脆不管。于指导也明白老寇是想寻他把柄,自然就从严处理。可如今谁没个关系?这不,早上刚抓进来,说情的就没断过。镇上领导、当地有头有脸的

自从儿子第一次吸毒被发现,她便觉得厄运降临,有一双看不见的手正把儿子从她身边抢走。她为此而终昼不安。月娘迈进门槛,她犹豫了片刻,合上门,打开自己床前的小窗,坐了下来。她就这样一直坐着,灯光把她的侧影投射到墙上、窗上,几根凌乱的花发是那样的清晰,两只昏花的眼睛凝望着窗外的街道。好多年后,凡是见过她那晚坐在窗前的情景的人莫不是刻骨铭心。行人近而又远。车辆驶过来又离开。没有人停下。母亲就这样坐着,眼如点

摩托车挟者雨幕跑,地上的水便被破开道缝隙,车轮疾驰而去,掀起的积水向两旁铺开又旋即弥合起来。“爸——,爸——。”唐志平叫了几声,五占学才突然被惊醒,猛地一刹,浑身如筛糠般同车子一齐哆嗦。“咋?”闷闷的声音如同天一样阴沉。“现在到哪里找呢?”“走吧。”唐志平从丈人的语气里感到凄凉和恐惧。他不敢多想。他又何尝不知道金宝在这个家的重要呢,更何况还有一个雪儿。“那就到李家涝池吧”他话音未落,武占学已猛一抬

静静地潭水里,浮出亮亮的一圆月色,风咋起,吹皱一池清辉。金宝和雪儿坐在潭边,相对无言,各自想着心事。“这谭该是爱的怀抱呢。”金宝想。平时上学几乎每天都要路过这里,牛、骡子在潭边吃草、饮水,末了便会叫几声,尾巴一硬如扬起的旗杆,掷团螺旋状的粪堆,或疾射几束昏黄的尿水。鸟儿翩然飞来,对水而妆。白天太阳藏在这里,余氲袅袅。晚上星月一片,摇琼弄玉。如今他和雪儿的影子又印在水里,一浮一浮的。他看着雪儿脸如大

黄昏雨当你如天女,盈空一舞点滴滋润我心中的荒芜我匍匐在你的脚下,泪雨横流这洗心伐髓地雨呀在黄昏里,姗姗来迟车子如流水般,激溅起雨幕我在如织的灯光里,站成虚无如荷的伞下,为谁开着并蒂裹在如发丝的馨香里看黄昏雨流动着渐行远去的音符

你是男人。带着付沉重的肩膀,和永不停歇的脚步。即使歇息,思想的犁铧依然在翻动着心灵地沃土。你像耕夫。播下一个个希望,有时竟等不到他的成熟。注定要成为逐日的夸父,便没有一路的得失。虽不会有惊世骇俗,你也可以骄傲的站立——成为这间房屋的顶梁立柱。你是男人!你是男人?你是男人。去爱他们。爱男人。爱自己的男

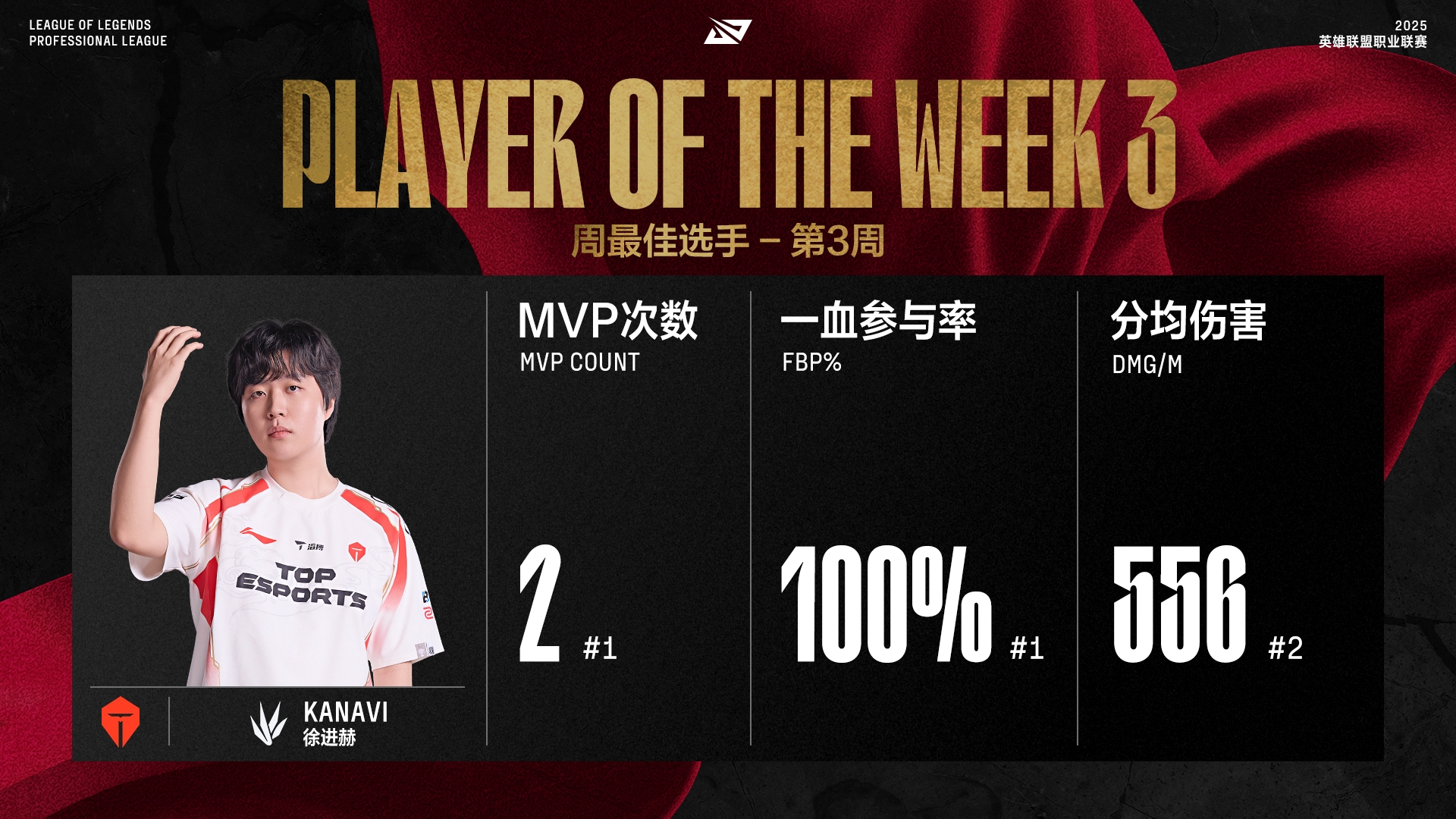

LPL第二赛段第三周最佳选手:TES.Kanavi

LPL第二赛段第三周最佳选手:TES.Kanavi

米内罗社媒:经历了8天3赛的密集赛程,但还是100%享受每场比赛

米内罗社媒:经历了8天3赛的密集赛程,但还是100%享受每场比赛

SUNDOG币最初价格多少一枚?SUNDOG币能成万倍币吗?

SUNDOG币最初价格多少一枚?SUNDOG币能成万倍币吗?

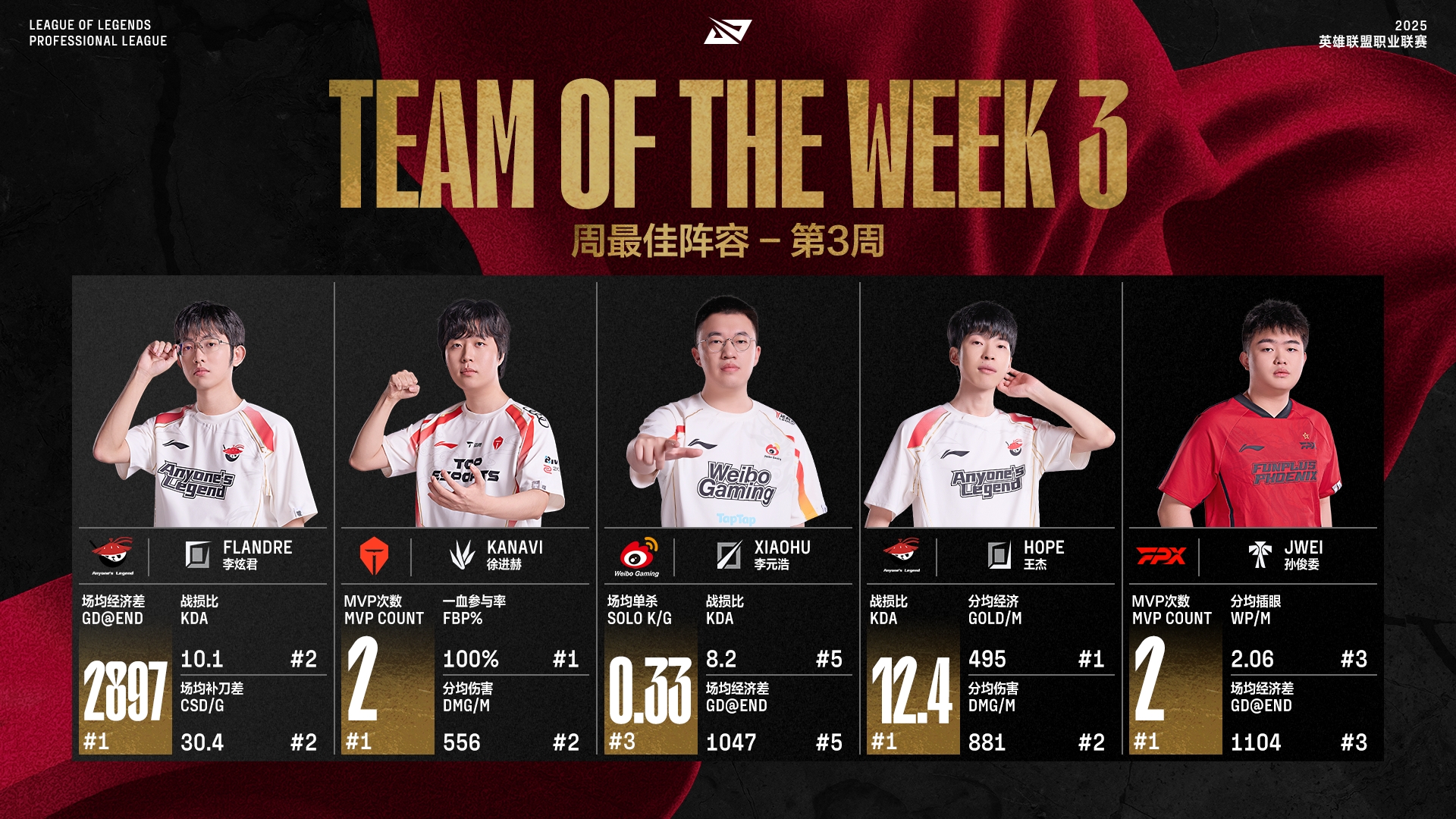

LPL第二赛段第三周最佳阵容:Flandre、Kanavi、Xiaohu、Hope、Jwei

LPL第二赛段第三周最佳阵容:Flandre、Kanavi、Xiaohu、Hope、Jwei

36岁巴西前锋若纳塔斯宣布退役,曾效力皇家社会、埃尔切等俱乐部

36岁巴西前锋若纳塔斯宣布退役,曾效力皇家社会、埃尔切等俱乐部

2024柴犬币价格预测:未来SHIB能达到1美分1美元吗?

2024柴犬币价格预测:未来SHIB能达到1美分1美元吗?

到底哪儿出了问题?LPL登峰组各位置NO1:Wei选手7项数据上榜

到底哪儿出了问题?LPL登峰组各位置NO1:Wei选手7项数据上榜

博洛尼亚近3轮意甲负第3平第2胜第1,砍4分暂居第4而后面还有高手

博洛尼亚近3轮意甲负第3平第2胜第1,砍4分暂居第4而后面还有高手

比特币价值在哪?核心机制是什么?

比特币价值在哪?核心机制是什么?