每一夜,我都听见青春咯血的声音紧一阵,缓一阵染红了那爬满轻薄过往的简历苍白的少年患上了风寒那些日日夜夜的舒坦、沦落和悲伤在即将离开的日子长成痼疾眺望远方我的脚早已沉重如铅青春的咳嗽断断续续哦,青年啊,为何要用最美的时光圈养一种最伤感的病煎一碗难以下咽的草药三钱坚韧两钱妥协一钱倔强药引是那滚滚红尘里看

四年前来到这个城市携带的行囊即将陪我流浪朋友们都说青春不长没有谁的梦想可以彻头彻尾地倔强看着街头人来人往发现毕业后,梦想不再无恙街头的他们是否也和我一样一样,曾经年少轻狂燃一支厌倦啊,把那些纷繁的无措淡忘等一下一个天亮在人海在远方不再迷茫不再彷徨用所有的倔强和接近胸口的坚强去守望那不会变老的远方下一

老师,我想送您一份礼物不在教师节,而是在儿童节那是一张泛黄的或崭新的照片三月的油菜地黄灿灿的花海是大地给您拭去心灵尘垢的黄手绢就像周庄递给三毛的那一方那是性情中人最奢侈的馈赠田里,你自由的笑着,闹着没有炸不出一滴诗意、灵性和良知的职称论文没有违心的逢场作戏没有年复一年枯燥而又虚伪的评估没有...有的

有一个梦,悄悄地发芽有着初春黄柳的清苦味儿如果我有一群孩子我要带他们去寻梦初春的水塘、鹅卵石和野芹菜夏天的知了、榕树和山泉秋天的落叶、苍穹和瘦风冬天的寒雪、枯木和流浪狗我想要他们懂得日子该如何度过:嚼过嫩嫩的生命满嘴,是柔软和淡淡的清香

谁的年华干净了谁的眼谁的誓言魅惑了谁的永远淡淡的哀愁和孤单淡淡的好梦相伴回头的温柔,渐行渐远几许清寒看似水年华隔岸泛黄的日记可有几缕心酸是铭刻还是祭奠昨日的我们,再见浅笑依然只是,贫瘦在岁月里的温暖我们都故意视而不见唯在心底轻叹,刻一些留念和伤感于心版用酒煮一段缠绵来世,与青春寒暄从头再见用欢笑和诗

我做梦,背景一直是你心口那株老柳树下的浓荫即使大冬天我依然可以在梦里闻到柳芽的苦涩很多个夜晚,我无事可干,包括睡眠我披衣下床站在窗畔点一支烟,吸着城市热闹的孤单我听见你的场院里正摆着盛宴那是关于六只蚂蚁三只蛤蟆一条蛇两个青蛙四棵桃树的寂寞、热闹和孤单你的心跳,很静唯恐惊扰这一场这一场蓄谋已久的汇演

离家不远有一座坟它比我年轻的多,不够五岁但它却已经苟延残喘坟头的土松了,花圈的残骸喂养着坟头的青草那跪拜的姿态和青石板都已经荒芜再也找不见往日的虔诚唯有寒冬腊月,在一个叫做过年的日子火纸的烟还会呜呜咽咽的燃久积的潮湿让那些泛黄的恸哭很远很远细细的袅袅的烟模糊着很久很久以前的不舍和怀念仅剩的最忠诚的祭

电话号码所有的,这些年我只记得你的,用心忘记都做不到而我总心安理得的拿那个号码一次次,用悲伤来浇灌你的快乐你难得的快乐母亲啊,这辈子,我欠你的,除了你的青春还有你自由的情绪我祈求老天,在我悲伤时失忆为你,更为一天下来你偶有的驱乏的笑意或者,每一次,当我用自己的情绪俘虏你时让我瞬间失语母亲我要寻一个什

阴天,一个人躲在厚实的被子里带着潮气的温度眩晕了所有的清醒低声的唱一首歌给自己听怕来自于陌生人尖刻的笑划破我潜藏的坚韧我告诉自己不要哭棉絮笑着舔舐我的泪一池俗世的倾轨没有谁对谁错的折子戏阴天,不哭泪水,只是累了想在温暖的被里把疲惫捂干

天若有情,我总在想,来生,它定会让我与母亲缘尽情冷,因它看着一个为母的苦到这份上,便再也不忍心让这个女人再遇着前世命定的劫数了。我身上有些可能一生都无法去除的东西是母亲的劫数,我活一天她就不安一天,那是一枚刺,而少不更事的我,总是乖戾的连肉挑起,针针见血的伤着她。自出生以来我额上就有胎记,它如一具冰

包裹起努力之后的创伤好好仰起头看朝阳如故年少不羁的容颜坚韧执著的心灵征途的风浪也只是我们起航的双桨黎明,背着希望和激情上路带一些年少的好梦一罐让自己铭记已逝的伤痛的盐巴和一些斑斓的憧憬趁着黎明远航!远航下一个天亮看前方梦依旧辉煌、张扬

铜锈惹了门环,芭蕉惹了冷雨。我打江南走过惹了你。三月,江南落雨的小巷子,剥落了石灰、泥巴的墙把一巷子淡淡的愁绪砌的严严实实,诗意弥漫在曲折的青石板路上,弯曲了人心底欲短还长的思绪。这样的日子,出门踏青自有一番情致,古镇小桥上,撑伞远远的看相互依偎的情侣在水边静默也是一件令人感动的事儿;然而,那些怕潮

三月,油菜开了一大片,在风里编制拭泪的绢我都不知道自己的怀念可否能被这一方手帕擦干记起你在数年前的三月说要为我寻用油菜花编制的帛以三月的云为笔,以三月的雨为墨将我们的过往写进丝线的脉络里在下一个雨季,听江南夜雨浸润每一寸伤和每一寸笑只是,而今我来了油菜花开在风里我看不见你的帛等待落了一地三月的尾巴里

清凉的晨风卷起黑色的线衫心里氤氲着六一儿童节斑斓的快乐精致的彩妆奸邪的暗笑那些青涩、纯净的孩童之梦扭转的步伐里渗透了数不清的夹生半熟的深沉原来日子还是没有予我彻骨的成熟只在无人时分上演我单薄青春里未老的童稚任风轻佻的托起成熟劣质的外衣

三月三的高粱酒,醉了老父贫瘦的脊梁九月九的红薯饭,饿了老母倚门的留念在异乡,用都市的蒿草点燃潮湿的牵盼阳关的柳夹着一抹惨烈的红为游子做一方祭奠漂泊的棺深一声浅一声是故乡数年前不老的月夜清笛呜呜咽咽只吹得一池牵念弯了又直干了又湿

冬日河边,素衣的女子提一篮浣洗的衣物,江南的轻寒,乖巧了一声声叹息。低头,是一抹说不完的忧郁,清雅的影子被锁不住的寂寥揉搓着。青石板的洗衣石上有几滴搓洗的支离破碎的泪,满巷子祖传的矜持和娇羞,严严实实的砌住了少女翻飞的思绪。忘了哪日,夜半城头的清笛,霸道的将丁香般带清香的叹息拽出那道无关年龄和心情的

淡紫色的花瓣上沾染着欢笑和泪水纤细的脉络中流淌着风淡云轻捋一枝柳条拽一把虎耳草在为夜虫惊破的水池里用月光做研墨的石调匀虎耳草碧色的墨柳条一挥花瓣里,情韵流转宛若一柄古琴未抚诗韵自盈然

父亲,所有的家当破犁,一柄老牛,一头青瓦小屋,三间剩下的,是张嘴待哺的牲口和人他挑着一担晨曦将汉子结实的肌肉捣鼓成一仓一仓的土豆、苞谷和小麦在噼噼啪啪的松枝柴里燃一支叶子烟把憨厚的笑和淳朴的累卷起来用指甲里尚残存着泥土的指头夹着眯了眼任母亲的围裙在添柴的当儿窸窸窣窣的划过他沾着苞谷叶的头发闻着锅里煮

在那遥远的地方谁的叹息遗落在天涯落雨的黄昏穿过都市华丽的糜烂和衰落在有着黄土墙、青泥瓦的村庄流浪依窗听风的我慌乱无措吞了数缕苦苦的山风笑如潮了的颜料氤氲在没有温度的脸庞叹息,复又清透一如处子圆润的鼻下蜿蜒的淡蓝色脉络寻找一味解药为那些浑浊的叹息疗伤在下一个天亮依窗给我一些山风穿骨的清冽连同那些在城市

日子太长优雅太短谁的情致宛如雨后的残荷在狗吠鸡鸣里在针头线脑里在柴米油盐里凋零了一池的曾经鄙夷在日子里开放多么放肆谁说嫁与日子原来只是错了一步把自己嫁与生活永恒的优雅赎不了日子的琐碎和龌龊有些时候爱情和婚姻的胶合是个唯美凄凉的过错回不去往日是一出折子戏原来我们都化了很浓的妆日子剥离后的惨淡台后的落寞

《黑神话》获PS合作伙伴大奖,冯骥获奖感言:这一切都要多亏《西游记》

《黑神话》获PS合作伙伴大奖,冯骥获奖感言:这一切都要多亏《西游记》

善良啊!吴柳芳回应直播间关打赏:受之有愧 不是努力得来的

善良啊!吴柳芳回应直播间关打赏:受之有愧 不是努力得来的

不能提前说还是?GALA发布iG卡莎皮肤后删除动态

不能提前说还是?GALA发布iG卡莎皮肤后删除动态

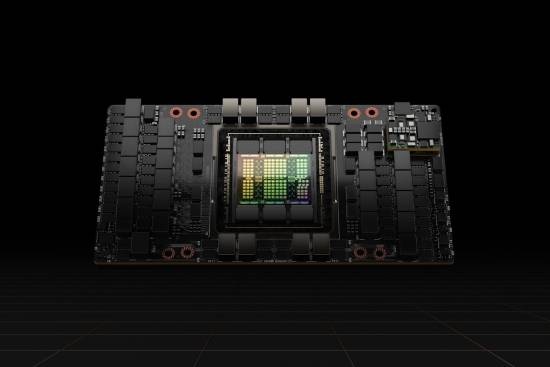

英伟达下代GPU提前半年开始准备!用上3nm芯片面积两倍大

英伟达下代GPU提前半年开始准备!用上3nm芯片面积两倍大

网友整理本届老头杯五大回旋镖事件:Doinb黑流量吃饱?登上第一

网友整理本届老头杯五大回旋镖事件:Doinb黑流量吃饱?登上第一

涵艺爆料:EDG下路选手leave大概率去NIP

涵艺爆料:EDG下路选手leave大概率去NIP

遭到KTV!前iG下路选手Ahn更新微博宣布已成为自由人找队

遭到KTV!前iG下路选手Ahn更新微博宣布已成为自由人找队

jiejie开启韩服冲分模式!目前冲至1414点 两天内游戏胜率高达64%

jiejie开启韩服冲分模式!目前冲至1414点 两天内游戏胜率高达64%

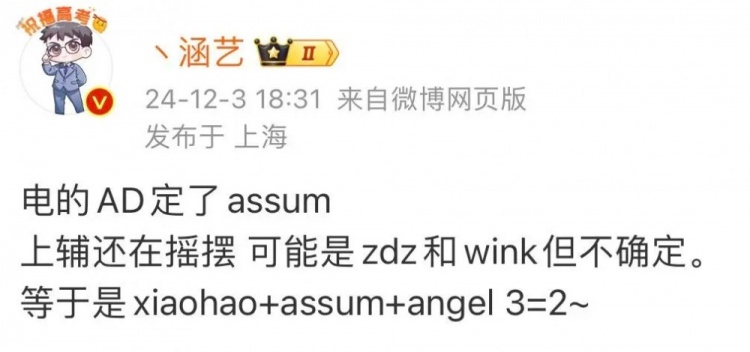

涵艺爆料:EDG的AD定了Assum,上辅可能是Zdz和Wink但不确定

涵艺爆料:EDG的AD定了Assum,上辅可能是Zdz和Wink但不确定