若不是出自梵高之手,在大众眼里,那副著名的《向日葵》或许只能算作是初学者的败笔吧,毕竟世间大多数人不具备艺术欣赏素养,对美的艺术还停留在表面,更不要说蕴意深刻、表达深远的大师之作了。一次闲聊时,就有人

总有那么一个时刻,忽然灵光一闪,一些寻常小事,细究起来,却也不再那样“从来如此”,就无端地处于质疑中,真相也仿佛突然间被参破一角破绽出来,显得不再那么理所当然了。我近来突然对这个世

梦见和妻子一起去见一个舞蹈老师,她生得一双细长的眼睛,一身素白的衣裤。不远处是一座壮观的希腊式大剧院。我们在路上谈话。周围一片芜杂,路右侧有一矮墙,里面有一座两层土楼,楼旁有一个黑的毡蓬,似乎里面有炉

以我对人情世态的见历而论,早已贯见世道的不平和资本的盘剥,向来失望多于期望,负面多于正面,难免将世间的不幸和晦暗放大,以至于一叶障目。而不断积累的“世故”又往往反噬压抑,让一个中年人变得孤僻厌世,只落

前天回老家看父母。闲聊中,母亲忽然提到我久已不曾忆起的儿时伙伴。 “还记得月城吗?” &nb

老家村中央的一排知青宿舍早在我八九岁的时候就被拆除了,现在想起稍显遗憾,如果能保留下来说不定能成为一处文革时期的遗迹供人猎奇怀旧吧。然而,更让我遗憾的是那位不知姓名的带着眼镜的瘦削男知青,他至今还欠我

人老了心也渐渐迟暮,再要像年轻时那样焕发阳光的璀璨似乎已成绝想了。然而,就在今天生活给了我一份意外的惊喜,使我看见人性中久违的美与善。 年终岁尾,工会工作愈发繁

我曾经儿时做过这样的梦,空旷的世界里只有我一人独步,天地浑融一体,清澈得如同玻璃平滑剔透。死寂般寂寞。过了不知多久,天际隐约出现一黑点,针尖大小,似乎静止不动。又过了不知多久,渐渐大起来,一个钢球,滚

怕见一个人的心境同想念一个人的心绪都来得同样猛烈,命运的捉弄让他们相遇又相离,冷心试图忘却,小心翼翼不去触碰那个痛点,静静的隔绝,慢慢的遗忘。然而,那是容易的吗?许多年过去了,那个可人,熟悉的倩影在他

厌倦了世间一切虚华 看透人世重重假相 醉心于浮华 徘徊于虚幻 怪诞和矫饰下 理想不再纯粹 精神不再自由 诗和远方日愈遥远 在这名利胶着的世间 我们的灵魂荒如沙漠 迷茫的依旧迷茫 逝去的无从追溯 感情不再纯真 岁月不

沉沉夕阳,半隐半现在天边的暮霭尘烟中,显得那样的从容淡定,艳艳光华,在云卷云舒间撒播着七彩霞光。它不再展现白日间灼灼逼人的气势,让人不敢仰视,而是含蓄隽雅,温煦从容,给人以亲切感。它缓缓地带着一份不舍

夜一梦,独自在一条僻静的乡间小路上走着,天气很好,阳光和煦,不冷也不热,路两旁都是绿油油的草地和高大的果树,无花果和栗子树蓬勃地伸展着枝叶,叶片以眼见的速度慢慢延展开,才长的花苞就慢慢打开,绽放,再凋

昨夜梦见老家屋角一棵老树树身生一瘤,状大如盘,上有一洞,往外渗出黏液,远看似黄豆大瓢虫层层叠叠糊上面,近观乃青绿豆蝇。轻触如死蝇,扬手挥巾驱之,蝇猛然蜂拥振翅飞起,横冲直撞,凶悍扑面,满屋皆是,有的甚

近些年来,媒体网络上盛行心灵捕手,心灵鸡汤大行其道,各类心灵大师、灵魂教父纷纷粉墨登场,头顶着靓丽的光环和矫饰的利口,到处兜售着人生哲理和鼓吹救世学说,似乎只

曾有一梦,在深夜,开车在两侧都是密林的幽深小路上前行。路很长,四周到处都是鬼影重重,死寂的怕人。后至一处村落,荒野中寥寥几户人家。恍惚中下车,遇见一人,似乎认识,但面目不甚分明。不远处有人在争吵,狗在

刚做一梦,疫情下,我和妻子孩子一家三口到城外游玩,开车一路上行人稀少,途中遇一岔路,我似乎走过这条路,于是不自觉地拐进了那条岔路,因为印象里直行的路尽头是死路。走了一会,来到一个陌生的村落,刚才还是白

这阵子大姨子几乎天天晚上来我家,她家在燕郊,生意在北京,因为疫情的原因,怕回去被封控再也出不来,于是我家就当仁不让的成了她的最佳落脚点,简直可以说是她的免费旅馆。她平时不与我们来往,只有在遇到难处后才

曾被人莫须有地冠以“油滑中年人”之名,而近来腹诽愈甚,背后开始被人划归为“世故的老人”之列,竟荣幸地升格了。坦率讲,老确是老了点儿,但“世故”一词实在愧不敢当,你如果认为我偶尔会耍些小手段,那确实是有

生于上世纪70年代初,农村的艰苦生活给我幼小心灵刻下了深深烙印。从记事起就亲眼见证父母是怎样的含辛茹苦,每天下地出工,早出晚归,他们不知疲倦地在固定的那几亩土地上终日劳作,付出很多,收获却极少,然而,他

绽放的樱花扑粉似的染遍了江岸,对面的灯火在暮霭沉沉中依稀闪动,傍晚的静谧安宁,让人昏昏欲睡。江岸的乱石堆拖着长长的影子伸向附近的密林,鬼影般硕大无朋。一只夜枭正隐身在一棵樱花树的枝桠上,双眼机警注视着

东方:穆斯卡特酒店看海港比赛直播,球队已找到适合自身的节奏

东方:穆斯卡特酒店看海港比赛直播,球队已找到适合自身的节奏

没有得到世一上的认可!Zeus:豹女技能不复杂 是谁都可以轻松操作的英雄

没有得到世一上的认可!Zeus:豹女技能不复杂 是谁都可以轻松操作的英雄

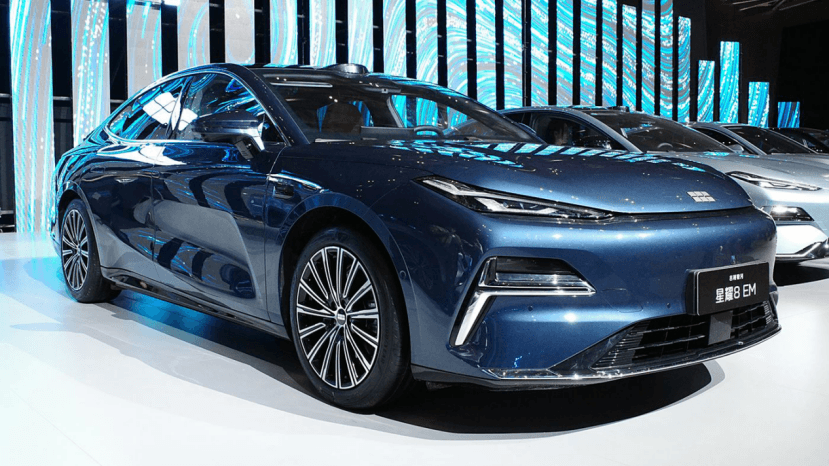

2025上海车展重磅新车前瞻-轿车篇

2025上海车展重磅新车前瞻-轿车篇

停赛期满!国脚拜合拉木本轮解禁,此前因拳击对手被追加处罚

停赛期满!国脚拜合拉木本轮解禁,此前因拳击对手被追加处罚

时间不多了啊!Peyz:队伍确实存在一些比较可惜的部分

时间不多了啊!Peyz:队伍确实存在一些比较可惜的部分

比亚迪海狮07DM-i智驾版预售18.98万起,搭载无人机系统与高阶智驾

比亚迪海狮07DM-i智驾版预售18.98万起,搭载无人机系统与高阶智驾

希勒:我很喜欢安菲尔德球场的气氛,好球员在那里得到更多尊重

希勒:我很喜欢安菲尔德球场的气氛,好球员在那里得到更多尊重

米勒点评IG翻盘JDG:woc这比赛太牛逼了 ig抢两条龙,最后反一波

米勒点评IG翻盘JDG:woc这比赛太牛逼了 ig抢两条龙,最后反一波

理想MEGA Home实车亮相:二排旋转零重力座椅加持,打造移动大客厅

理想MEGA Home实车亮相:二排旋转零重力座椅加持,打造移动大客厅